連鎖企業為什么復制難,0-1000家門店的三道坎你要搞清

2018-12-12 08:14:30 查看:

【復制難】

——提煉出可復制的終端門店盈利標準化手冊。

【難復制】

——建設連鎖訓練系統,培養課件開發、訓練師隊伍,批量培養和復制符合公司未來發展的業務骨干團隊。

【復制易走樣】

——構建督導系統,形成督導標準,建立督導工作流程和規范。

【招商難 】

——構建連鎖加盟招商系統,梳理連鎖加盟項目優勢與特點、盈利模式、招商工作流程、邀約和意向跟進關鍵話術和配套管理制度。

連鎖企業牛股輩出,真是一個十分誘人的投資主題。從全球范圍來看,麥當勞、星巴克、zara、優衣庫、UPS、沃爾瑪、希爾頓等等(大多都在數千億市值),都是市值極大的連鎖企業。

在中國本土,連鎖企業也成長了起來,如:順豐、好未來、愛爾眼科、永輝超市、海底撈、華住酒店等,也都超過了500億市值,甚至也有過千億市值的企業。國內一批牛股的出現說明目前適合服務型企業連鎖化的軟硬件條件已經具備,未來將有更多優秀的連鎖企業出現。

但連鎖企業又充滿變數。

由于連鎖企業很容易讓人產生“只要簡單復制粘貼就好了”的想法(尤其是對于沒有實業經驗的投資人而言),所以看到一些開出幾個、十幾個甚至數百個很優秀店鋪的連鎖企業,就很容易產生投資沖動。

今天,就先來聊一聊連鎖為什么難復制的問題。

我們都知道連鎖企業需要標準化。標準化的目的是起到兩個作用:

1.消費者感知標準化——在消費者端形成一致的服務體驗預期

2.企業輸出服務標準化——使得企業可以保證服務質量&使得企業能夠復制出更多的服務

以上兩個層面,至少要滿足其一。

案例一 新東方

例如:新東方在最初的擴張階段,在“消費者感知標準化”方面做得是非常強的,學生們都知道去新東方上課笑點不斷、勵志也是不斷、而且提分效果明顯。但是其課堂高度依賴老師的個人風格,而早期的新東方并沒有形成一套復制老師風格的方法,即輸出服務不夠標準化。

案例二 愛爾眼科

愛爾眼科在最初的階段,重點開發準分子激光和白內障兩項業務。這兩項業務對醫生的技術要求低、對設備的要求高,因此在設備有保障的前提下,輸出服務就相對標準化。但是消費者對眼科的專業認知能力有限,進入醫院的頻率也很低(也許一輩子就1-2次),消費者是感知不到標準化的。

總結:連鎖必須要有標準

如果兩點都滿足就更好。例如同為教育業的好未來就在兩個方面都很強。前面提到的大多數“牛股”都在兩個方面都做得很強。

標準化的目的是為了快速復制,但為什么很多中小連鎖企業,他們都說自己已經業務標準化了,往往還是難以復制呢?

首先,連鎖企業的標準化是有限度的,并不像工業品那樣,原料、工藝、設備確定了,真的可以在流水線上不斷標準化復制出一模一樣的產品。

案例:7-11

以7-11的門店選品為例:7-11的不同門店選什么產品來陳列銷售呢?其實每一家都會不同。線下實體店做不了千人千面,但是會盡量會集合店址和時令的特點去做千店千面。

比如,如果店離商務酒店很近,意味著出差的客人會比較多。

解決方案:出差需要的便利是什么?可能店里會提供出差常使用的便攜式牙膏等生活用品;

如果店在小區附近,公司上班的職員比較多,解決方案:白天的即食食品,早餐、午餐就變得很重要。

7-11如何選品的流程/工作方法,可以說是標準化的。包括如何確定開業時的商品選擇、如何在日常經營中每天調整優化選品、總部如何篩選出供門店選擇的新產品、總部如何淘汰自己的采購名單,這一系列的行為,是有一套標準化、可復制的工作方式方法的。

因此,僅選品這一個問題,7-11的連鎖擴張必然要求每家店都有一個理解其選品規范、選品方法的團隊,去落實開業選品、及后續日常經營的選品優化。而一旦落到“人”身上,人的培養需要時間、人的敬業工作及留用需要制度——其復制就沒有那么快、也沒有那么容易了。

即使是看上去再簡單不過的連鎖模式,其背后都會有一套全面的制度去保證“復制”出來的店還是標準化的;

即使看上去完全不需要高等人才,找到符合某特定商業模式的足夠多的基層人才(員工或加盟商)并管理好他們,也不是易事。

第二,復制2個店、10個店、100個店、1000個店,需要的能力是不同的。

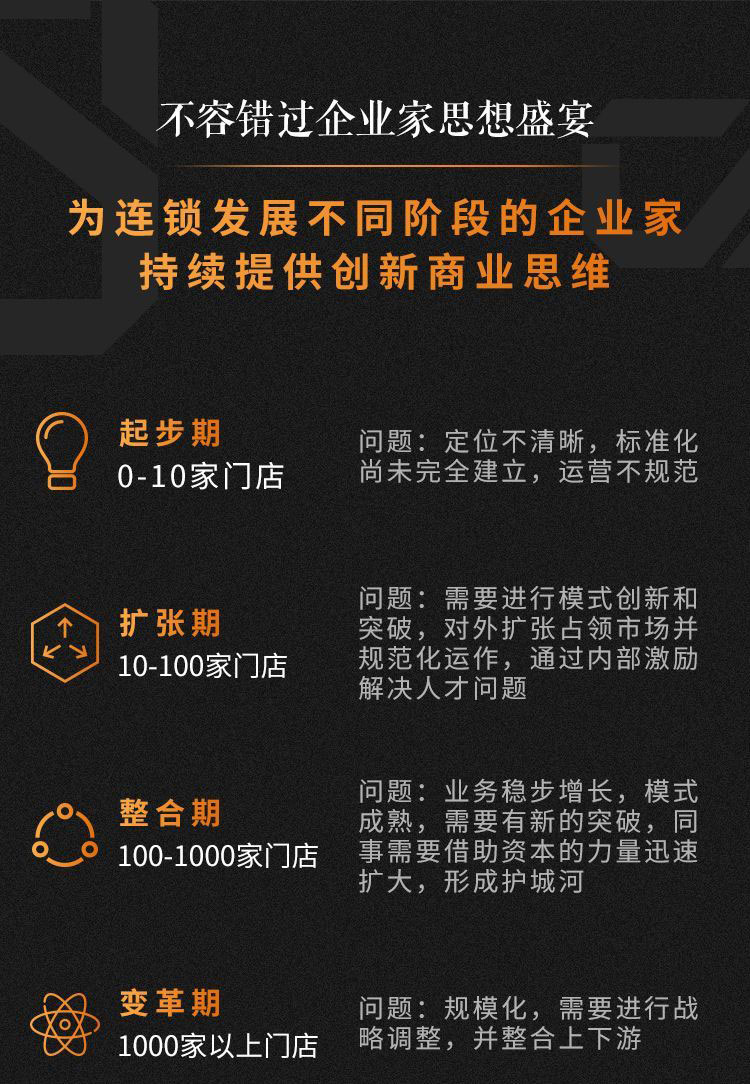

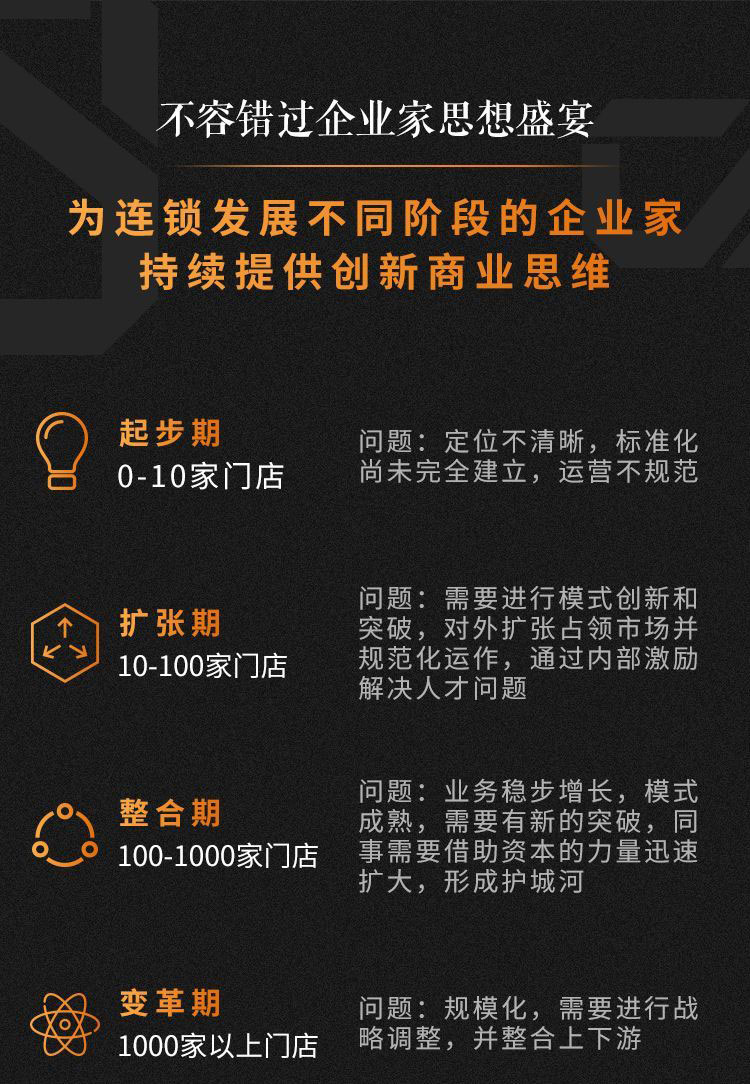

0-10家門店

例如,復制第2個店的時候,一般不那么存在人才系統性稀缺的問題、老板自己看兩個店還是看得過來的,因此單店店長的儲備和激勵也不令人頭疼;

產品/服務的出品即使不夠標準化,也不那么令人頭疼,因為憑腦子還是可以進行思考和管理;跑冒滴漏等貓膩問題也不那么突出,因為2個店的時候還看得過來……

但是到10個店,10個店長哪里來?要知道,店長的激勵比老板低,但是能力要求并不低,那么人才的培養、儲備、合理的激勵機制,如果跟不上,那么10個店就開不好。10個店,跑冒滴漏等貓膩問題靠老板是看不過來了,因此財務規范上,要下功夫了。

50-100家

到了100個店呢?到100個店的時候,可能主要的選址和店型特征都已經打磨好了,每個店具體要怎樣選品或服務落地,需要標準化流程去產出了;

100個店的時候,管理不單單要形成制度,還需要信息化系統了,因為制度越來越細化、店面越來越多,不能固化到信息系統中的制度都將失去執行力;

100家店的時候,一家企業同時已經擁有在生命周期不同階段的各種門店(新開業、爬坡期、穩定期、周邊環境變化而業績波動期、衰退期、閉店、接盤),這便提出了生命周期不同階段要怎樣標準化管理的課題;

100家店的時候,管理人才更加吃緊了,有的當初趕鴨子上架將就上管理崗位的人才,時間一長,發現綜合能力還是差一口氣,盈利的店慢慢也做不盈利了(麥當勞系統內一個門店店長需要一名管理培訓的大學生工作和定向培養5年左右才能養成、督導可能要8年甚至更多),甚至可能創業的沖動沒有了,懈怠的情緒滋養了,不知怎么經營就越來越差了……

公司的管理文化會遇到一次重大的挑戰。

到了1000家店呢?

1000家店的品牌也是老品牌了,市場需求、市場競爭格局都可能已發生重大變化,如何不斷適應新的環境去向前演進,也會遇到重大挑戰。

總結:總結起來,標準化只是連鎖擴張的前提,實際要進行連鎖擴張時,對人才、制度、科技(以支持有效的門店管理)等超出單店模型所需的能力要求是相當高的,并會隨著門店數的擴張而越來越高。企業在要考慮市場空間瓶頸之前,往往首先是被自己管理能力的瓶頸所束縛住了。

首先,由于連鎖企業往往是服務型企業,而服務因不可貿易性,其各地市場需求天然就只被當地企業所服務,因此各地固有的需求天然就會有很強的區域特色,使得連鎖向新的區域拓展時,商業模型是不是行得通都會成為問題。

例如,在北京極為成功的呷哺呷哺,進入上海就極其不適應,現在在上海很少見了。企業方面對這個問題也做了很多研究,甚至做了很多的調整,包括加強新風系統,以減少白領中午吃飯后身上帶的“火鍋味”;

包括增加上海消費者更偏愛的海鮮食材;包括味型的不斷調整……

但是企業也承認,呷哺呷哺依然沒有找準上海消費者的脈搏。試想,如果消費者需求都有變化,那么企業輸出服務的標準化是不是也得重新打磨了?這可就是件困難的事情了。

企業輸出服務標準化中還有一個重要難點:資源的局限性。到一個新的地區,資源如果不同了,服務怎樣還能保持一樣的標準?

案例分析:永輝超市

例如,永輝超市是一家非常優秀的超市連鎖企業,其生鮮供應鏈具有很強的優勢。

永輝的三大利潤中心,福建、重慶、安徽,都因為農改超項目做起來的。

在這三個地區,首先永輝可以得到最好的選址——超市本來就是農貿市場改的,歷史沉淀下來的農貿市場自然天然就是百姓們最便捷的買菜地點;

第二,永輝可以得到寬sku、高消費量、密區域覆蓋的生鮮需求優勢,使得其不用經過艱難甚至幾乎不可能的原始需求積累,直接走向田間去深度優化供應鏈。如果永輝要向其它區域拓展,離開了這些核心資源優勢,自然就會遇到困難了。

其它跨區域發展的難點還包括:別的區域已經有區域龍頭,如何打敗區域龍頭?別的區域消費者還沒有形成這種消費習慣,如何引爆市場需求?

三大障礙,打怪升級,連鎖企業,你準備好了嗎?

——提煉出可復制的終端門店盈利標準化手冊。

【難復制】

——建設連鎖訓練系統,培養課件開發、訓練師隊伍,批量培養和復制符合公司未來發展的業務骨干團隊。

【復制易走樣】

——構建督導系統,形成督導標準,建立督導工作流程和規范。

【招商難 】

——構建連鎖加盟招商系統,梳理連鎖加盟項目優勢與特點、盈利模式、招商工作流程、邀約和意向跟進關鍵話術和配套管理制度。

連鎖企業牛股輩出,真是一個十分誘人的投資主題。從全球范圍來看,麥當勞、星巴克、zara、優衣庫、UPS、沃爾瑪、希爾頓等等(大多都在數千億市值),都是市值極大的連鎖企業。

在中國本土,連鎖企業也成長了起來,如:順豐、好未來、愛爾眼科、永輝超市、海底撈、華住酒店等,也都超過了500億市值,甚至也有過千億市值的企業。國內一批牛股的出現說明目前適合服務型企業連鎖化的軟硬件條件已經具備,未來將有更多優秀的連鎖企業出現。

但連鎖企業又充滿變數。

由于連鎖企業很容易讓人產生“只要簡單復制粘貼就好了”的想法(尤其是對于沒有實業經驗的投資人而言),所以看到一些開出幾個、十幾個甚至數百個很優秀店鋪的連鎖企業,就很容易產生投資沖動。

今天,就先來聊一聊連鎖為什么難復制的問題。

一、不標準,無連鎖

我們都知道連鎖企業需要標準化。標準化的目的是起到兩個作用:

1.消費者感知標準化——在消費者端形成一致的服務體驗預期

2.企業輸出服務標準化——使得企業可以保證服務質量&使得企業能夠復制出更多的服務

以上兩個層面,至少要滿足其一。

案例一 新東方

例如:新東方在最初的擴張階段,在“消費者感知標準化”方面做得是非常強的,學生們都知道去新東方上課笑點不斷、勵志也是不斷、而且提分效果明顯。但是其課堂高度依賴老師的個人風格,而早期的新東方并沒有形成一套復制老師風格的方法,即輸出服務不夠標準化。

案例二 愛爾眼科

愛爾眼科在最初的階段,重點開發準分子激光和白內障兩項業務。這兩項業務對醫生的技術要求低、對設備的要求高,因此在設備有保障的前提下,輸出服務就相對標準化。但是消費者對眼科的專業認知能力有限,進入醫院的頻率也很低(也許一輩子就1-2次),消費者是感知不到標準化的。

總結:連鎖必須要有標準

如果兩點都滿足就更好。例如同為教育業的好未來就在兩個方面都很強。前面提到的大多數“牛股”都在兩個方面都做得很強。

二、為什么標準化了,還難復制?

標準化的目的是為了快速復制,但為什么很多中小連鎖企業,他們都說自己已經業務標準化了,往往還是難以復制呢?

首先,連鎖企業的標準化是有限度的,并不像工業品那樣,原料、工藝、設備確定了,真的可以在流水線上不斷標準化復制出一模一樣的產品。

案例:7-11

以7-11的門店選品為例:7-11的不同門店選什么產品來陳列銷售呢?其實每一家都會不同。線下實體店做不了千人千面,但是會盡量會集合店址和時令的特點去做千店千面。

比如,如果店離商務酒店很近,意味著出差的客人會比較多。

解決方案:出差需要的便利是什么?可能店里會提供出差常使用的便攜式牙膏等生活用品;

如果店在小區附近,公司上班的職員比較多,解決方案:白天的即食食品,早餐、午餐就變得很重要。

7-11如何選品的流程/工作方法,可以說是標準化的。包括如何確定開業時的商品選擇、如何在日常經營中每天調整優化選品、總部如何篩選出供門店選擇的新產品、總部如何淘汰自己的采購名單,這一系列的行為,是有一套標準化、可復制的工作方式方法的。

因此,僅選品這一個問題,7-11的連鎖擴張必然要求每家店都有一個理解其選品規范、選品方法的團隊,去落實開業選品、及后續日常經營的選品優化。而一旦落到“人”身上,人的培養需要時間、人的敬業工作及留用需要制度——其復制就沒有那么快、也沒有那么容易了。

即使是看上去再簡單不過的連鎖模式,其背后都會有一套全面的制度去保證“復制”出來的店還是標準化的;

即使看上去完全不需要高等人才,找到符合某特定商業模式的足夠多的基層人才(員工或加盟商)并管理好他們,也不是易事。

第二,復制2個店、10個店、100個店、1000個店,需要的能力是不同的。

0-10家門店

例如,復制第2個店的時候,一般不那么存在人才系統性稀缺的問題、老板自己看兩個店還是看得過來的,因此單店店長的儲備和激勵也不令人頭疼;

產品/服務的出品即使不夠標準化,也不那么令人頭疼,因為憑腦子還是可以進行思考和管理;跑冒滴漏等貓膩問題也不那么突出,因為2個店的時候還看得過來……

但是到10個店,10個店長哪里來?要知道,店長的激勵比老板低,但是能力要求并不低,那么人才的培養、儲備、合理的激勵機制,如果跟不上,那么10個店就開不好。10個店,跑冒滴漏等貓膩問題靠老板是看不過來了,因此財務規范上,要下功夫了。

50-100家

到了100個店呢?到100個店的時候,可能主要的選址和店型特征都已經打磨好了,每個店具體要怎樣選品或服務落地,需要標準化流程去產出了;

100個店的時候,管理不單單要形成制度,還需要信息化系統了,因為制度越來越細化、店面越來越多,不能固化到信息系統中的制度都將失去執行力;

100家店的時候,一家企業同時已經擁有在生命周期不同階段的各種門店(新開業、爬坡期、穩定期、周邊環境變化而業績波動期、衰退期、閉店、接盤),這便提出了生命周期不同階段要怎樣標準化管理的課題;

100家店的時候,管理人才更加吃緊了,有的當初趕鴨子上架將就上管理崗位的人才,時間一長,發現綜合能力還是差一口氣,盈利的店慢慢也做不盈利了(麥當勞系統內一個門店店長需要一名管理培訓的大學生工作和定向培養5年左右才能養成、督導可能要8年甚至更多),甚至可能創業的沖動沒有了,懈怠的情緒滋養了,不知怎么經營就越來越差了……

公司的管理文化會遇到一次重大的挑戰。

到了1000家店呢?

1000家店的品牌也是老品牌了,市場需求、市場競爭格局都可能已發生重大變化,如何不斷適應新的環境去向前演進,也會遇到重大挑戰。

總結:總結起來,標準化只是連鎖擴張的前提,實際要進行連鎖擴張時,對人才、制度、科技(以支持有效的門店管理)等超出單店模型所需的能力要求是相當高的,并會隨著門店數的擴張而越來越高。企業在要考慮市場空間瓶頸之前,往往首先是被自己管理能力的瓶頸所束縛住了。

三、跨區域擴張亦是連鎖企業的一道坎

我們前面說了,連鎖企業的標準化有兩個層面,其一是消費者認知標準化、其二是企業輸出服務的標準化。而連鎖企業在進行跨區域擴張的時候,這兩個層面都可能會遇到巨大的挑戰。首先,由于連鎖企業往往是服務型企業,而服務因不可貿易性,其各地市場需求天然就只被當地企業所服務,因此各地固有的需求天然就會有很強的區域特色,使得連鎖向新的區域拓展時,商業模型是不是行得通都會成為問題。

例如,在北京極為成功的呷哺呷哺,進入上海就極其不適應,現在在上海很少見了。企業方面對這個問題也做了很多研究,甚至做了很多的調整,包括加強新風系統,以減少白領中午吃飯后身上帶的“火鍋味”;

包括增加上海消費者更偏愛的海鮮食材;包括味型的不斷調整……

但是企業也承認,呷哺呷哺依然沒有找準上海消費者的脈搏。試想,如果消費者需求都有變化,那么企業輸出服務的標準化是不是也得重新打磨了?這可就是件困難的事情了。

企業輸出服務標準化中還有一個重要難點:資源的局限性。到一個新的地區,資源如果不同了,服務怎樣還能保持一樣的標準?

案例分析:永輝超市

例如,永輝超市是一家非常優秀的超市連鎖企業,其生鮮供應鏈具有很強的優勢。

永輝的三大利潤中心,福建、重慶、安徽,都因為農改超項目做起來的。

在這三個地區,首先永輝可以得到最好的選址——超市本來就是農貿市場改的,歷史沉淀下來的農貿市場自然天然就是百姓們最便捷的買菜地點;

第二,永輝可以得到寬sku、高消費量、密區域覆蓋的生鮮需求優勢,使得其不用經過艱難甚至幾乎不可能的原始需求積累,直接走向田間去深度優化供應鏈。如果永輝要向其它區域拓展,離開了這些核心資源優勢,自然就會遇到困難了。

其它跨區域發展的難點還包括:別的區域已經有區域龍頭,如何打敗區域龍頭?別的區域消費者還沒有形成這種消費習慣,如何引爆市場需求?

三大障礙,打怪升級,連鎖企業,你準備好了嗎?